Du bist entschlossen, einen Harzerkanarienvogel (Edelroller) bei Dir aufzunehmen und zu Züchten

Wenn Du ein paar Dinge beachtest, wirst Du sehr lange Freude an dem hübschen Sänger haben. Sicherlich stellen sich schon zu Beginn ein paar Fragen, die ich hier unbedingt erwähnen muss.Eines muss Ihnen gesagt werden:Urlaub gibt es dann nicht mehr, denn der Vogel braucht sie, und das 24 Stunden am Tag! Bitte nehmen sie das hier veröffentliche als Emfehlungen an,und nicht als Vorgaben. Jeder Züchter muss und wird das richtige für seine Zucht selbst finden! Es braucht Zeit. Wir alle wisen: Erfahrung kann man nicht kaufen.

Einzel- oder Paarhaltung? Hier kommt es auch auf die Haltungsbedingungen sowie den vorhandenen Platz an.

Ob man Kanarienvögel allein oder besser zu zweit halten soll, darüber gibt es immer wieder ganz unterschiedliche Ansichten. Grundsätzlich aber sind die Kanarienvögel in der freien Natur Schwarmvögel.( In der freien Natur heißen diese Kanariengirlitze).Nur einen heutigen Kanarienvogel noch mit einem Kanariengirlitz zu vergleichen erscheint völlig Zeitlos! Es ist jedoch immer viel interessanter, ein Pärchen zu beobachten als einen einsamen Alleinvogel daheim zu pflegen, obwohl dieses sehr gut geht. Man kann das gesamte Balz- Brutverhalten unbekümmert beobachten ohne sich Sorgen um die Vermittlung der späteren Kanarienjungen zu machen. Um dem Tier in "Gefangenschaft" und auch sich selbst das größtmögliche Vergnügen zu bereiten, sind aber bestimmte gesetzlich geforderte Mindestanforderungen nicht nur an den Standort betreffend sondern auch an die Käfiggröße und Ausstattung vonnöten. Die Vorfahren der Kanarienvögel, die Kanariengirlitze sind doch Schwarmtiere,die in der Brutzeit Reviere bilden und dann gegenüber Artgenossen sehr aggressiv werden. Zwei Hähne (ja, so heißen die Kanarienmänner) sollten allerdings niemals im Käfig zusammen gehalten werden, das gibt spätestens im Frühling mächtig Streit, Ausnahmen sind hier große Volieren; wo die Vögel gut ausweichen können. Optimal ist da sicher die Paarhaltung -> zwar hält sich hartnäckig das Gerücht,der Hahn würde nicht mehr singen,wenn er eine Henne bei sich hat; das kann ich so aber doch nicht bestätigen. Wichtig bei der Paarhaltung ist: Im Frühling will und wird die Henne brüten. Wer aber absolut keinen Nachwuchs möchte kann das einfach durch ständigen Austausch der gelegten Kanarieneier gegen Plastik-Imitate gut verhindern. Der Käfig sollte lieber lang sein wie hoch, denn Kanarien sind keine Hubschrauber die gerade aufsteigen. Damit ist es aber immer noch nicht getan; zur absoluten Gesunderhaltung unseres nun gefiederten Mitbewohners benötigt dieser doch ausreichend Freiflug,was durchaus auch immer mit einer gewissen Toleranz seitens des Halters verbunden ist.Die Vögel benutzen auch definitiv keine Toilette und man muss nach jedem Freiflug die kleinen Hinterlassenschaften/ Kot entfernen. Alle Fenster und Türen müssen bei Freiflug komplett geschlossen sein, außerdem kennen sie gegenüber Zimmerpflanzen keine Gnade. Kanarien lieben Grünfutter und werden sich auf alles stürzen, was in dessen Flugreichweite wächst. Und wer weiß schon genau welche Pflanzen für unsere Kanarien giftig sind? Sehr zum Leidwesen des Pflanzenliebhabers und manchmal auch zum Leidwesen des Kanarienvogels, denn die meisten der Zimmerpflanzen sind höchst giftig.Und auch in der Küche lauern Gefahren durch Gifte etwa von den beschichteten Teflon-Pfannen. Unabdingbar ist natürlich der/&die Vogelsitter/in im Haus. Jeder Vogel ist immer darauf angewiesen, daß er auch gefüttert und täglich mit Trinkwasser versorgt wird, so dass der kleine Federkerl nicht etwa durch die Gegend getragen werden muss, sondern im Haus bzw. in der Wohnung verbleiben kann. Was geschieht aber mit ihm wenn ich in Urlaub fahren will? Mit einer vorweg entsprechenden Fütterungs- und Säuberungsanleitung findet sich oft eine liebe Nachbarin oder ein netter Nachbar, der für eine Weile die volle Versorgung übernimmt. Sollte das nicht möglich sein, muss in jedem Falle vor dem Kauf schon sichergestellt werden, wo dieser Vogel seine Zeit verbringen darf, wenn der Züchter oder Halter in Ferien verweilt? Manchmal bieten auch die Züchter und auch einige Zoohändler eine entsprechende Dienstleistung gegen ein kleines Entgelt an. Auch gibt es Vogelpensionen. Bitte auch beachten: Der Vogel braucht Nachtruhe!Wenn sie einen Vogel oder mehrere vom Züchter direkt erwerben möchten, was auf jeden Fall der bessere Weg ist, sollten sie aber einige gute Ratschläge vorher unbedingt annehmen: Bitte beachten Sie: Das ist ein Rat und keine Vorschrift. Als erstes die Zuchtanlage dort beachten, auf Sauberkeit überprüfen. Weiter wie und was wird gefüttert? Wo hat er die/ seine Verkaufstiere sitzen? Diese unbedingt vorher zeigen lassen,und auf Vitalität der gesamten Tiere achten! Stammbuchblatt/ Auszug/ Kopie verlangen.Vögel beim Züchter beobachten, auf Verhalten kontrollieren. Sind seine Tiere ruhig oder sitzen die Vögel gar aufgeplustert umher! Jeden Vogel den man so erwerben möchte, ganz genau auf seinen Gesundheits- und Ernährungszustand hin überprüfen. Hierzu nimmt man den Vogel in die Hand und bläst ihn unter der Bauchdecke an. Hier muss ein Fettansatz zu sehen sein, auch eine defekte Leber ist hier durch einen Schwarzen Punkt sogleich zu erkennen. Rotleibige Vögel, oder schon sichtbar abgemagerte, bitte nicht kaufen! Die Kloake anschauen, den Kot evt. anschauen, hierdurch sehe ich schon genau ob die Darmflora in Ordnung ist. Schauen sie sich das Gefieder an, auch auf Milbenbefall. Fragen sie nach,ob die Vögel alle durch die Jugendmauser sind und ob diese ohne Probleme verlief. Wenn sie den Vogel bei sich zu Hause haben, vergewissern sie sich nun durch isolierte Einzelhaltung ( ca. 1 Woche ), ob er wirklich gesund ist. Beim Züchter sollte er nicht gleich zu den Zuchttieren gesellt werden um evt. Krankheiten auszuschließen. Beim Umsetzen in eine andere Umgebung und eventueller Umstellung des Futterangebotes kann der Vogel doch noch schwerwiegende und gesundheitliche Folgen davontragen. Allein aus diesem Grund beginnt der Verkauf der Vögel bei Ehrlichen Züchtern auch erst nach der Mauser, ab Ende September bis Mitte Oktober, wo dann auch die erste die Jugendmauser komplett abgeschlossen ist und der ganz genaue Stand ob Henne oder Hahn gegeben ist. Wenn sie von einem Züchter berwertete Vögel/ Hähne kaufen,fragen sie auch nach seinem Zuchtbuch oder lassen sie sich Auszüge/Kopien drucken. Ein ehrlicher Züchter gibt ihnen dieses automatisch mit! Nur darauf können sie für sich einen Stamm aufbauen! Bewertete Hähne bekommt man aber erst Anfang Dezember nach den ersten Schauen- /Ausstellungen! Bitte deshalb rechtzeitig die Vögel vorbestellen und reservieren lassen, dann aber auch abholen/Abnehmen das dürfte Pflicht sein!

Die Zucht von Harzer-Edelrollern ( aus Sicht eines Züchters gesehen )

Jede Zucht von Vögeln beginnt mit der Vorbereitung im Winter.Gut durch den Winter gebrachte Hennen:0,1 =Zuchtweibchen, welche durchaus gerne in Freivolieren gehalten werden können, sind die beste Voraussetzung.Daher fängt auch für den Anfänger die "eigentliche" Zucht im Herbst mit dem Kauf von Zuchtvögeln an.Diese so durch den Winter gebrachten Weibchen, werden ca.Ende Februar in die gut vorbereiteten Käfige/Hecke eingesetzt. An der Stirnseite des Zuchtkäfigs befindet sich eine Stammkarte. Auf dieser wird der Zuchtverlauf notiert. Da die Tiere ja beringt sind, wird also die Ring- Nummer der Zuchthenne notiert. Ring Nr. des Hahnes:1,0 in der nächsten Spalte, dann folgt Tag der Eiablage,wieviel Eier gelegt,untergelegt wann, gefolgt von Brutbeginn- Verhalten der Henne während der Brut ist genau so wichtig wie Nestbau, alles notieren. Bei schlecht bauenden Hennen kann/muss das Nest mittels einer ausgedienten Glühbirne noch nachgeformt werden. Dann folgen genaue Eintragung über die Jungtiere wie Ring-Nr.-Merkmale. Nach ca. 14 Tagen kann man anhand des Federkammes schon erkennen ob es sich um Junghähne,intensiv gefärbt oder Hennen,nicht so intensiv gefärbt handelt. Ich hatte eine Quote von 98 %. Die intensiv gefärbteren Vögel sind immer die Hähne! Aber vorher müssen alle von den Hennen gelegten Eier,Tag für Tag auch gesammelt und sehr vorsichtig zwischengelagert werden. Für die Lagerung eignen sich mit Futter/Sand gefüllte Kästchen, welche natürlich ,wie die Heckfächer nummeriert sein müssen. Hier reicht Hecke-Nr.,dazu ein Zettel wann die Eier gelegt wurden. Hier muss alles täglich neu und genau eingetragen werden. Statt der gelegten Eier legt man nun sog. Gips oder Kunststoffeier in das Nest. Ich verwende hierfür einen Kaffeelot aus Plastik,erst nach dem letzten gelegtem Ei packt man das Gelege wieder zurück ins Nest. Wieso das, werden viele fragen? Die Antwort darauf, eine Zuchthenne brütet bereits ab dem ersten gelegtem Ei. Somit würden die Jungvögel an bis zu fünf Tagen Unterschied schlüpfen.Das zuletzt geschlüpfte oder auch noch mehr würden dann im Nest von den schon fünf Tage älteren Geschwistern beim Füttern unterdrückt werden, und bald auch eingehen. Das jetzt ausreichend und vielfältig gefüttert werden muß, ist eine gute,und erste Voraussetzung für eine lange, erfolgreiche Aufzucht. Die Aufzucht selbst ist für die Tiere schon eine Stresszeit! Neben dem gutem Mischfutter wird jetzt auch Keimfutter,täglich am frühen Morgen frisch geboten, dazu noch ein vom Züchter angereichertes Eifutter mehrmals täglich. Und nun darf dem Trinkwasser,einmal pro Woche zusätzlich auch ein gutes Vitamin-Präparat Vitakombex V zugesetzt werden.Das beringen der Jungtiere geschieht am besten morgens ca. am 6.-7. Lebenstag. Erst wenn die Jungvögel ihren Kot selbst über den Rand bringen.Ich habe grundsätzlich rechts beringt, eine Vorschrift gibt es nicht. Nur für spätere Prämierungen, wo die Näpfe der Käfige nach links stehen war dieser Ring dem Licht abgewand, ich muss dazu sagen, dass ich immer blanke Alu Ringe verwendet habe,deshalb verhinderte ich so eine eventuelle Reflektierung durch Lichteinfall. Wenn dann die Jungtiere ca. 16-18 Tage alt sind verlassen sie sehr schnell die Nester, hier muß der Züchter welcher die Wechselhecke betreibt genau aufpassen. Rechtzeitig den Hahn einfliegen lassen, damit das Weibchen neu beflogen wird. Früh genug Nistmaterial= Scharpie anbieten, evt. ein zweites Nest anbringen,und wenn nötig die Jungtiere der ersten Brut mit dem Hahn seperat absetzen.Gute Zuchthähne übernehmen das Füttern der Jungtiere. Das befüllen des Trinkwassers muß täglich geschehen. Die Trinkröhrchen sind mittels Rund-Bürste auszuwaschen, damit sich keine Algen bilden können.Wasser aus der Leitung hat Allerorts eine gute Qualität und sollte so auch genommen werden.Das Hormon-und Stoffwechselsystem der Kanarienvögel ist stark an den natürlichen Wechsel von Tag und Nacht angepasst. Deshalb ist es wichtig, die Käfige abends abzudecken, damit kein künstliches Licht ihren Lebensrythmus beeinflussen kann. Handzahm werden einige Kanarienvögel meist nur dann, wenn sie zuvor vom Menschen aufgezogen wurden. Das Füttern der abgesetzten Jungvögel sollte gut bedacht werden. Da die Vögel keine Zähne oder Kauwerkzeuge besitzen, sondern das Futter im Magen durch reiben im Muskelmagen unter Zusatz von Steinchen erst zerkleinert wird, muß unbedingt Grit, Kalkstein grober Sand gegeben werden.Die Körner des Mischfutters für die abgesetzten Jungtiere müssen vom Züchter auch vorher zerstoßen werden, damit das Innere so aufgenommen wird. Damit das ganze auch Abwechselungsreif ist, gibt man Grünes wie Äpfel,Möhren,Gurken, Zuccini,Miere, Löwenzahn, oder Hirtentätschel. Salat frißt der Vogel auch, aber der Harzer Edelroller verarbeitet den Salat in Wasser um, was heißt im Lied plätscherts. Das bisher gegebene Ei bzw. Aufzuchtfutter muß auch bald eingestellt werden, weil die Vögel im Käfig schnell dazu neigen, fett oder rotleibig zu werden.Ein Keimfutter darf jedoch immer weiter gegeben werden. Die Finkenvögel draußen nehmen vom Frühjahr bis Herbst in der freien Natur einen sehr hohen Anteil halbreifer oder frischreifer Samen der Wildkräuter zu sich. Viele Züchter können den Vögeln dieses wertvolle Futter relativ selten beschaffen. Einmal reicht die dafür erforderliche Zeit bei den arbeitenden Liebhaber nicht aus, und man beschränkt sich nur auf das Wochenende, zum anderen ist das Sammeln von Wildsämereien aus der Natur (Unkrautsamen) durch die chemische Unkraut-und Schädlingsbekämpfung oft nicht gefahrlos.Die Vögel brauchen aber deshalb nicht nur das trockene Körnerfutter zu fressen. Es kann ihnen das ganze Jahr über Keimfutter gegeben werden, nur bei ständigen Temperaturen unter + 5° C sollte man dabei Vorsicht walten lassen. Und bei ständigen Minusgraden ist kein Keimfutter mehr zu reichen. Die Vorstufe des Keimens ist das Quellen. Durch diese beiden Verfahren entstehen durch biologische Vorgänge leicht verdauliche Formen der Kohlenhydrate und Fette. Das Korn wird dadurch weich, vitamin- und fermentreich und ist für den Vogelorganismus sehr leicht verdaulich. Zuchttiere,denen Keimfutter zur Verfügung steht, erleichtert es so, den Futterbrei für die Jungtiere besser aufzubereiten. Es ist somit auch den Nestlingen dienlich.Viele Gesangskanarienzüchter geben jedoch kein Keimfutter, weil sie Erstens, schlechte Erfahrungen damit gemacht haben oder 2. von anderen Züchtern nur über die Nachteile informiert wurden. Diese schlechten Erfahrungen resultieren jedoch sehr oft aus einer schlechten ungeeigneten Keimmethode. Zwei geeignete Methoden sollen hier kurz vorgestellt werden. Die gängigste Methode wird von vielen Buchautoren empfohlen.Deswegen habe auch ich diese für mich gewählt ,und nur sehr gute Erfahrungen gemacht! Nach dieser wird die benötigte Tagesmenge Keimgut unter kräftigem Wasserstrahl zuerst vom Staub gereinigt. Anschließend wird das Sieb komplett mit dem Futter für max. 6 Stunden in ein entsprechend großes Gefäß gehangen, das mit lauwarmem Wasser aufgefüllt wird. Das Futter ist öfter, mindestens aber zweimal täglich, kräftig durchzuspülen. Dabei ist das Wasser im Gefäß zu erneuern. Nach dem Quellen der Körner wird das Sieb wiederum in das Gefäß gehangen und dieses mit einem passenden Deckel versehen. Dabei ist zu beachten, dass der Wasserstand das Futter nicht erreicht. Somit bleibt dieses Keimgut weitere 24 Stunden an einem warmen,hellen Ort stehen. Zeigen sich dann erste weiße Keimspitzen, ist das Futter fertig und verwendungsfähig. Kurz vor dem Verfüttern sind die Körner nochmals leicht abzuspülen und etwas abtropfen zu lassen. Keimfutter, welches nach dieser Methode zubereitet wird,und dann warm steht,neigt meist dazu zu schimmeln oder zu säuern. Zum Keimen können fast alle Körnerarten des Hauptfutters gebracht werden,nur Leinsamen ist nicht geeignet. Er gibt in Verbindung mit Wasser in kurzer Zeit einen klebrigen, zähen Brei, der auf keinen Fall verfüttert werden kann. Für unsere Harzer Roller eignet sich am besten Negersaat, welche aber hin und wieder sehr teuer ist, und Rübsen- /Raps,aber in ungeschwefelten Zustand. Der Rübsen wird geschwefelt, damit er länger haltbar ist. Wenn ich als Züchter den Rübsen beim Händler einkaufe sollte/muss ich daher immer auf folgendes achten: ungeschwefelter Rübsen riecht immer Nussartig.Ein großer Vorteil des Ankeimens ist jener, dass auch der Raps von den Vögeln in angekeimtem Zustand gern gefressen wird ,und Raps ist heute um die Hälfte günstiger wie Rübsen. Bekommen tut man den Futterraps auch bei vielen Landwirten vor Ort. Rübsen und Raps gehören der selben Familie an.Es sind Kohlpflanzen der Sorte: Brassica. Bevorzugt wird hier der Sommerrübsen oder Raps,weil duch Züchtungen die Bitterstoffe:Tannin völlig weg sind. Tatsächlich beeinflussen der Gehalt an Erucasäure und Glucosinolate auch den Geschmack, doch sind die eigentlichen Bitterstoffe-wie wir sie beim Rübsen kennen und beim Raps noch konzentrierter vorkommen-die phenolischen Bitterstoffe, welche im Falle von zum Beispiel Tannin zu 2/3 im Korn und 1/3 in der Schale vorkommen. Durch den Keimprozess wird dieses jedoch stark gemindert. Somit wird es auch gern gefressen. Ein besseres Futter gibt es nicht!

Bild oben: So sehen die Zuchtkäfige bei den Züchtern aus! Die obrige Anlage ist von der Firma Bednarz ( Baujahr 1980 )und hat 2000 DM gekostet. Aus zwei Käfigen wird durch herausziehen des Mittelteiles einer gemacht .Optimal sind hier Außenfütterung und Nesttür.

Nur diejenigen, die genügend Zeit und Geld haben, sich der Kanarienvogel- Zucht zu widmen, sollten sich überhaupt mit diesem Thema beschäftigen. Ganz wichtig ist, sich intensiv damit auseinander zu setzen, was es bedeutet, Kanarien zu züchten – und dann zu entscheiden, ob man alle Voraussetzungen erfüllt.Da wäre zunächst mal der finanzielle Aspekt. Vor der Kanarienvogel Zucht stehen immer einige Investitionen für Käfige,Futtergeschirre und weiteres Zubehör an. Wer der Meinung ist mit Vogelzucht Geld zu verdienen, sollte gar nicht erst anfangen; denn es ist ein enormer Aufwand im Jahr den man durch etwa Verkauf von Vögeln nie wieder reinholen kann! Auch die Frage danach,wo man die Tiere unterbringt, sollte nicht ungeklärt bleiben. Die beste,optimalste Lösung ist immer die Unterbringung in zwei voneinander getrennten Räumen.Während der Ruhezeit können die Tiere durchaus in einem Raum mit einer großen Voliere untergebracht werden. Für die Nachzucht empfehlen sich jedoch einzelne Käfige. Dieses garantiert einen sicheren Nachweis der Abstammung. Entweder baut man eine solche Käfiganlage selbst oder aber man kauft diese. Wenn ich kaufe, sollte ich der besseren Reinigung wegen schon Kunststoffkäfige bevorzugen. Entsprechende Angebote gibt es vor allem im Internet. Der Zuchtraum sollte über einen Stromanschluss verfügen, damit die Beleuchtung angeschlossen werden kann. Gedacht werden sollte auch an eine Heizmöglichkeit, wie der Anschluss an die Zentralheizung oder das Aufstellen einer elektrischen Heizung. Eine ungemeine Arbeitserleichterung ist eine eigene Wasserversorgung, die jedoch nicht zwingend erforderlich ist. Am wichtigsten für die Zucht sind natürlich die Tiere selbst. Am Anfang empfiehlt es sich, nur eine Rasse mit 4-6 Paaren zu züchten. Für Anfänger sollte dies bereits das absolute Höchstmaß sein. Diese Anzahl an Vögeln ist genau richtig, damit man die täglichen Abläufe erlernen kann und dennoch nicht überfordert ist. Bei Wechselhecke würden 2-3 Hähne und 6 Weibchen den Idealfall bedeuten.Die Anschaffung der Vögel ist bei der Zucht mit der größte Kostenfaktor. Gerade dann, wenn man Wert darauf legt, die Tiere bei einem erfahrenen Züchter zu kaufen, können deren Kosten die Investitionen des Zubehörs schnell übersteigen.Früh sein lohnt sich. Da viele Züchter bereits im Laufe des Sommers schon damit beginnen, ihre Nachzuchten zu sortieren und zu entscheiden,was sie dann selbst behalten und was sie abgeben möchten, empfiehlt es sich, seine Wünsche früh genug zu äußern. Wer im Laufe des Sommers bei einem Züchter Bedarf anmeldet, kann die Tiere üblicherweise im Herbst abholen. Was den Zuchtkäfig anbelangt, so sollte dieser ein Mindestmaß von 50 x 40 x 40 cm (BxHxT) nur bei Wechselhecke haben.Bei der Paarhecke sollte der Käfig die Maße von 100 x50 x 40 nicht unterschreiten. Um aber allen Kanarienvögeln mehr Sicherheit zu geben, kann/sollte die Rückseite des Käfigs mit einer dünnen Holzplatte abgedeckt werden. Wurde der Nistplatz allerdings einmal vom Weibchen ausgewählt, so sollte hier nichts mehr verändert werden. Ansonsten riskiert man, dass das Weibchen mit dem Brüten aufhört.Im Grunde sind Harzer Rollerkanarien jedoch zuverlässige Bruttiere.Neben dem Käfig muss auch auf verschiedene Futternäpfe für Grit -Kalk ,Misch und Eifutter geachtet werden. Denn während der Zuchtzeit brauchen die Tiere besonders viele. Besonders praktisch ist auch,wenn jeder Käfig mit einer Schublade ausgestattet ist. So kann dieser ohne großen Aufwand gereinigt werden. Auch zum Züchten sind noch einige Dinge erforderlich. Viele, die bereits einiges an Erfahrung bei der Zucht von Kanarienvögeln haben, setzen auf ein halbkugelförmiges Nestkörbchen aus Peddigrohr. Dieses ist naturnah und sauber. Es gibt auch Ausführungen aus Plastik und Drahtgeflecht. In der Harzer Rollerzucht hat sich jedoch das sogenannte Kaisernest bewährt. Es ist immer sinnvoll, zwei verschiedene Nestkörbe in oder an den Käfig zu hängen. Als Nistmaterial sollten Heu, Gras, kurze Baumwollfäden, trockenes Moos, Sisalfasern und Kokosfasern angeboten werden. Hat man einmal das nötige Equipment gekauft und eine gut geeignete Stelle zur Zucht gefunden, sollte man sich nunmehr mit den Themen Paarung, Brutverlauf, Aufzucht sowie Absetzen und Mauserzeit befassen.Hat man mehrere Kanarienvögel erworben, beginnt zunächst deren Winterruhe, bei welcher der Grundstock für den späteren Erfolg der Zuchtperiode gelegt wird. Die Unterbringung im Jahreskreislauf spielt dabei eine zentrale,wichtige Rolle. Außerhalb der Brutzeit sollten die Tiere in großen flugfähigen Volieren , wenn möglich im Freien untergebracht werden. Dort können sie ihre Flugmuskulatur trainieren – was für ihre gesamte Gesundheit sehr wichtig ist, schließlich werden so Kreislauf und Stoffwechsel in Schwung gebracht. Während der Zuchtphase werden im Körper des Weibchens Eier gebildet. Alle wichtigen Nährstoffe, welche die Jungtiere unbedingt zum Überleben brauchen,müssen nun über die Nahrung zugeführt werden.Fehlen diese Nährstoffe in den Eiern,kann sich das Embryo nicht gesund entwickeln und frühzeitig schon absterben. Gesundes Futter ist aber auch für den männlichen Kanarienvogel wichtig. Denn für ihn bedeutet die Balz schon großen Stress. Am wertvollsten,man füttert jetzt täglich frisches Misch-und trockenes Aufzuchtfutter und feuchtet dieses später mit Möhren an.Daneben sollte in einem separaten Napf trockene Weizenkeime50%+/Haferflocken50% zugefüttert werden. Um die Tiere weiter zu stimmulieren, kann verschiedenes Grünfutter angeboten werden.Wird das Gelege dann bebrütet, muss aber darauf geachtet werden, dass das Weibchen viel Ruhe hat und zweimal wöchentlich mit flüssigen Vitaminen ,2 cl auf einen Liter Trinkwasser (Vitakombex V) über das Trinkwasser gut versorgt wird. An Futter sollte jetzt hauptsächlich Körnerfutter auf dem Speiseplan stehen – Grünfutter und Keimfutter sollten nun nicht mehr gegeben werden.Sind alle Voraussetzungen erfüllt, wird das Weibchen nach dem Nestbau damit beginnen, das erste Ei zu legen. Das tut sie mit leicht geöffnetem Schnabel.- Oftmals bekommen die Züchter davon aber nicht viel mit, weil die Eier in den frühen Morgenstunden zwischen 6 bis 7 Uhr gelegt werden. Bei jungen Weibchen, die zum allerersten Mal Eier legen, kann es zur so genannten Legenot kommen.Gott sei Dank ist diese Krankheit ?aber immer seltener geworden. Will man verhindern, dass die Jungen alle an unterschiedlichen Tagen schlüpfen, sollte man die Eier,täglich nach dem Legen behutsam aus dem Nest nehmen und durch Kunststoffeier ersetzen. Sobald das Weibchen das letzte Ei,auch Schlussei genannt , gelegt hat, ersetzt man die Kunststoffeier wieder durch die echten Eier. So schlüpft der Nachwuchs fast auch gleichzeitig. Üblicherweise dauert diese Brutzeit 13-14 Tage.Wenn die Jungen geschlüpft sind, brauchen sie nicht sofort Eifutter,weil sie den Dottersack in der Bauchhöhle noch voll haben. Ab dem zweiten Tag sollte aber daran gedacht werden, Aufzuchtfutter-Keimfutter und Mischfutter aus dem Fachhandel anzubieten. Am siebenten Tag kann sogar wieder Grünfutter gereicht werden. Besonders toll zu beobachten ist die Entwicklung der kleinen Kanarienvögel. Bis zum sechsten Tag sind sie vollkommen nackt und haben ihre Augen geschlossen. Nur einen Tag später sind sie dazu im Stande, selbstständig den Kot über den Nestrand abzusetzen. Welche Farbe die Tiere bekommen, zeigt sich am zwölften Tag, wenn die ersten Federn durchbrechen. Weil sich ab dem 14. Tag ihr Verhalten verändert und der Fluchttrieb beginnt, ist davon abzuraten, ab dem 14. Tag an das Nest zu gehen oder es anzufassen. Ist dieser Zeitpunkt gekommen, kann das Eifutter nach und nach abgesetzt und durch mehr Körnerfutter ersetzt werden. Üblicherweise verlassen die Kanarienvogel Babys ihr Nest, wenn sie 17-18 Tage alt sind. Weil sie aber noch bis zum 30. Tag von ihrer Mutter gefüttert werden und erst ab dann als selbstständig gelten,sollte man sie auf gar keinen Fall früher absetzen.Etwa ab der 10. Woche beginnt die Jugendmauser.Hier kommt es leider auch zu Verlusten von Jungtieren. Deshalb wird dieser Zeitraum mit als die kritischste Phase bezeichnet. Hier muss die Ernährung auf Mischfutter umgestellt werden, dieses muss jedoch vom Züchter zuerst klein gemahlen werden.Erst wenn die Jungtiere die Mauser überstanden haben,und das Geschlecht sich als erwiesen zeigt, zum Beispiel durch bestätigen im Gesang der Hähne können hiervon Tiere abgegeben werden, das ist "Ehrlich".

Aufbau eines Zuchtstammes nach den Mendelschen Vererbungsgesetzen

Kreutzt man zwei reine Rassen einer Art miteiander,so zeigen die direkten Nachkommen das gleiche Aussehen.Kreutzt man die Mischlinge,Tochtergeneration untereinander,so spaltet sich die Enkelgeneration in einem bestimmten Zahlenverhältnis auf. Dabei treten auch die Merkmale der Elterngeneration wieder auf! Kreutzt man zwei Rassen, die sich in mehreren Merkmalen unterscheiden,so werden die einzelnen Erbanlagen unabhängig voneinander vererbt. Diese Erbanlagen können sich neu kombinieren.

Grundbegriffe zum Verständnis der mendelschen Regeln

Der Genotyp (Erbbild) ist die Gesamtheit der Erbanlagen eines Organismus. Der Phänotyp (Erscheinungsbild) ist das sich aus der Gesamtheit der Merkmale ergebende äußere Erscheinungsbild eines Organismus. Er entsteht im Ergebnis des Zusammenwirkens von Erbanlagen (Genotyp) mit der Umwelt.Ein Gen ist ein Abschnitt auf den Chromosomen, der für die Ausbildung eines Merkmals verantwortlich ist. Jedes Gen existiert in zwei Allelen. Dominant:( lateinisch Dominare= herrschen. Ein Allel ist stärker an der Ausbildung eines Merkmals beteiligt als das andere.Das Merkmale - stimmende Allel ist dominant.Rezzesziv: (lateinisch:recedere=Zurücktretend.Das merkmalunterlegende (unterdrückte) Allel wird als rezzesziv bezeichnet.

Die Erbgänge können in einem Kreuzungsschema dargestellt werden:

Symbole für die Darstellung von Erbgängen:

P=Symbol für Elterngeneration ( Parentalgeneration)

F 1= erste Tochtergeneration ( Filialgeneration)

F 2= Tochtergeneration

X = Kreuzung von zwei Induvidien

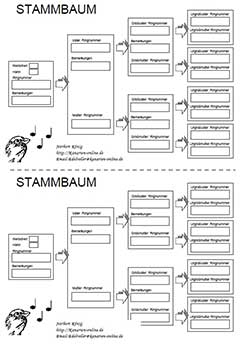

Unten:Auszug aus dem Zuchtbuch: Von Norbert König (Kanarien-Online)

Hier sind einzutragen Vater-Mutter= Ringnummer der Jungtiere-Verlauf der Aufzucht-Verlauf der Bewertungen-Verkauf oder zur Eigen-Zucht.

Wichtige Vitamine die man in der Vogelzucht einzusetzen hat sind hilfreich.Unsere Vögel benötigten täglich eine bestimmte Menge Vitamin A,das als Provitamin A in der Nahrung enthalten sein muss. Durch die Speicherung von Vitamin A in der Leber können Schwankungen des Provitamin-A-Gehaltes der Nahrung ausgeglichen werden. Vitamin A ist für Vögel lebensnotwendig, denn es regelt viele Körperfunktionen und Lebensvorgänge. Bei Vitamin-A-Mangel können folgende Störungen auftreten: Rückgang der Legetätigkeit, vermehrt unbefruchtete Eier und schlechte Schlupfergebnisse, Wachstumsstörungen bei jungen Vögeln, Augenentzündungen,bis zur Erblindung, Beeinträchtigung der Federausbildung, Allgemeine Anfälligkeit gegen Krankheitserreger.Ein lang anhaltender Vitamin-A-Mangel hat letale (tödliche) Wirkung.Dabei ist es völlig gleichgültig, ob in der Nahrung die Provitamine A fehlen, oder ob der Vogel, durch einen genetischen Defekt, nicht in der Lage ist Vitamin A zu entwickeln. Auch ein Zuviel an Vitamin A kann Störungen hervorrufen: Wachstumsstörungen, Auswirkungen auf das Knochensystem, schwere Schädigung der Federbildung. Ein Überangebot an Vitamin A kann nur der Züchter herbeiführen, indem er zu viel reines Vitamin A verfüttert. Ein Zuviel von Provitaminen A in der Nahrung hat jedoch keine Nachteile, da der Körper nur eine bestimmte Menge Provitamin A in Vitamin A umsetzen kann. Der weitere Überschuss wird ausgeschieden.Die Zucht ansprechend gescheckter Vögel fasziniert seit langer Zeit viele Züchter. Besonders beliebt sind noch heute Vögel, deren Scheckung sich gleichmäßig über den Körper verteilt und der Betrachter den Vogel als schön empfindet. Die Aufhellungen sollen deshalb in einem ausgewogenen Verhältnis zum verbleibenden Melanin stehen. Besonders ästhetisch empfinden wir solche Vögel, die symmetrisch gescheckt sind, d. h. auf jeder Körperseite sind die Melaninflächen gleich ausgebildet. Dieses Idealbild eines Schecken finden wir bereits in historischen Zeichnungen, wo Positurkanarienrassen mit dunklen Flügeln, Schwanz oder Haube dargestellt sind, obwohl bei diesen Rassen keine symmetrische Scheckung gefordert wurde.Eine der ersten Mutation, die bei Tieren auftritt, sind Scheckungen. Das bedeutet, dass an einigen Körperstellen Haare oder Federn kein Melanin besitzen. Diese teilweise Aufhellung des Fells oder des Federkleides hat die Tierzüchter schon immer interessiert. So finden sich zahlreiche Haustierrassen, die als gescheckte Tiere uns sehr vertraut sind, wie etwa die schwarzbunten Kühe, gescheckten Pferde, Kaninchen oder Katzen. Auch bei den von uns gezüchteten Vögeln sind Schecken als eine erste Mutation aufgetreten, denken wir dabei an die Japanischen Mövchen, Reisamadinen, Zebrafinken, Wellensittiche und viele andere Arten. Auch der Kanarienvogel ist als Scheckvogel sehr beliebt. Es ist deshalb naheliegend, dass es sich bei allen Tierarten um das gleiche Phänomen handelt. Bereits in einem frühen embryonalen Stadium (Neurula) werden die noch farblosen Melaninzellen (Melanoblasten) gebildet. Diese Melanoblasten werden später das Melanin produzieren. Man nennt sie dann Melaninzellen (Melanozyten). Während der weiteren Embryonalentwicklung wandern diese Melanoblasten aus der Neuralleiste in die zu färbenden Körperregionen und Organe (Haut, Federfollikel u. a.).

Der Zuchtbeginn

Mit dem Zusammensetzen der Zuchtpärchen richte man sich nach der Natur. Wenn die Stachelbeeren begrünt sind und die Küchenschelle blüht, heiraten die Kanarien. Nach dem Kalender liegt der günstigste Zuchtbeginn in der zweiten Märzhälfte. Der 19. März, Namenstag des Josef, gilt bei den Kanarienzüchtern aus alter Tradition als geeigneter Zeitpunkt, um die Zuchtpärchen in die Heckanlage einzusetzen. Wer um diese Zeit die Zucht beginnt, braucht kaum mit Schwierigkeiten zu rechnen. Da die Tiere jetzt mit einiger Sicherheit zuchtreif sind, werden sie den ihnen zugedachten Partner meist willig und ohne größere Zankereien akzeptieren. Bei den zum Märzende herrschenden natürlichen Licht- und Temperaturverhältnissen ist bald genügend Grünfutter aus der Natur verfügbar. Man braucht sich keine Sorgen darüber zu machen, dass ein natürlicher Zuchtbeginn Ende März/Anfang April zu spät sein könnte. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Junghähne aus den Mai- und Junibruten noch früh genug zu den Prämierungsterminen gesangsfertig werden.Aus unterschiedlichen Gründen möchte aber mancher Züchter gern früher mit der Zucht beginnen. Der Sommerurlaub kann schon für Juni geplant sein, oder es laufen warme Heizungsrohre durch die Vogelstube im Keller, so dass die Temperatur auch im Winter recht hoch ist, oder, das gibt es auch gar nicht selten, mancher Züchter kann den naturgemäßen Beginn der Zucht einfach nicht abwarten. Er jippert der Fortpflanzungszeit seiner Tiere geradezu entgegen.Ich Persönlich halte von diesen frühen Zuchtbeginn gar nichts! Wenn im Juni die Sonne am Himmel steht kann man einfach den Brutrythmus nicht mehr stoppen, und manches Weibchen macht so unnötig noch eine dritte oder sogar vierte Brut.Damit wäre das Weibchen unnötig verausgabt, dass muss nicht sein! Häufig hört man von Bruten im Januar oder Februar. Heute ist es leicht möglich, den Zuchtraum zu beheizen und das Licht künstlich zu verlängern, so dass den Vögeln schon im Winter Frühjahrsbedingungen geboten werden können.Wer in den ausgehenden Wintermonaten züchten will, wird etwa ab Weihnachten mit den Zuchtvorbereitungen beginnen. Den Vögeln wird nun etwa zweimal wöchentlich eine kleine Menge Keimfutter gereicht und im Wechsel, ebenfalls etwa zweimal in der Woche, etwas trockenes, und nach ca. 2 Wochen leicht angefeuchtetes Eifutter.Die Temperatur sowie die Lichtdauer und -intensität werden nun langsam, in kleinen Schritten erhöht. Der Zuchtraum sollte nicht gleich zu Beginn zu stark beheizt werden. Dieses könnte die Weibchen zur Scheinbrutreife treiben und dem Züchter eine Reihe von Schiergelegen bescheren. Anfänglich ist eine Temperatur von etwa 15 oC im Zuchtraum völlig ausreichend für den Zuchtbeginn, sogar Temperaturen um 10 oC sind keinesfalls nachteilig. Im Verlauf von etwa 2-3 Wochen kann dann die von den Vögeln als angenehm empfundene Temperatur von etwa 18 oC angesteuert,und über die komplette Brutphase gehalten werden. Bis zum Beginn der Hecke wird das Tageslicht schrittweise durch eine Glühbirne oder eine Leuchtstoffröhre auf etwa 12 Stunden verlängert. Durch die verlängerte Lichtdauer, das langsam zunehmende Sonnenlicht und insbesondere durch den stimulierenden, vollen Gesang der Hähne werden die Weibchen bald brutlustig. Etwas Keimfutter mit seinem natürlichen Gehalt an Vitamin E ist hierbei sehr hilfreich. Um eine gesunde Darmflora zu erzielen gebe ich 2cl Apfelessig auf einen Liter Wasser.Wer im März mit der Zucht beginnen will, wird die Zuchtweibchen im Februar aus dem Gartenhaus in die Vogelstube holen. Die Heckkäfige sind zu diesem Zeitpunkt gut gereinigt. Falls ein Milbenmittel eingesetzt wird, sollte dies schon ein bis 2 Monate vorher geschehen, damit die Reste sich über einen ausreichend langen Zeitraum verflüchtigen können. Die Zuchtvorbereitungen nähern sich dem Ende zu, wenn man beobachtet, dass die Weibchen zuchtreif werden. Mit glatt anliegendem Gefieder sehen sie auffallend „lang“ und schlank aus, fliegen suchend umher und schauen in alle möglichen versteckten Winkel, um nach einem Nistplatz Ausschau zu halten. Sie nehmen ab und zu eine Feder vom Boden in den Schnabel auf und fliegen mit ihm umher. Immer wieder lassen sie einige Trillertöne hören und ducken sich, animiert durch den Gesang der Hähne, zum Treten nieder. Oftmals findet man auch schon ein Ei auf dem Volierenboden. Der Hinterleib der Weibchen zeigt zu diesem Zeitpunkt eine leichte Rötung. All dieses sind untrügliche Anzeichen der Heckreife.Zu Beginn der Hecke setzen die meisten Züchter zuerst die Weibchen in die vorbereiteten Heckfächer. Jetzt können bei langsam steigenden Temperaturen wieder mehr kohlenhydratreiche, d.h. mehlhaltige Sämereien ins Körnerfutter eingemischt, und in Maßen wieder Grünzeug und Eifutter gereicht werden.Die eingesetzten Hennen haben die eingehängte Nestunterlage sicher gleich entdeckt. Immer wieder fliegen sie zaghaft in die Nähe des Nistkörbchens, ohne sich jedoch gleich zu Anfang hineinzusetzen. Doch nach kurzer Zeit sitzen sie auf dem Rand der Nestunterlage und setzen sich auch bald in ihre Mulde. Wer nicht schon vorher Nistmaterial angeboten hat, damit die Weibchen sich spielerisch damit vertraut machen können, sollte dies jetzt tun. Zu Anfang empfiehlt sich etwas gröberes Nistmaterial zur Fertigung des Unterbaues, z.B. aus dem Rasen geharktes und getrocknetes Moos, Wollfäden oder Kokosfasern. Dann reicht man aber bald kurze Fäden aus Rohbaumwolle, handelsüblich unter dem Namen Scharpie bekannt. Die Fäden sollten nicht länger als ca. 4 cm sein, damit sie sich nicht um die Beine der Henne wickeln. Das etwas härtere Scharpie ist weichen Fäden vorzuziehen, damit sich die Eier nicht so leicht in die Nistmulde drücken lassen. Auch Tierhaare lassen sich gut verwenden. Die Henne wird sich bald für das angebotene Nistmaterial interessieren, es in den Schnabel aufnehmen und anfangs suchend damit umherfliegen. Legt man nun etwas Scharpie, Heu oder Moos in die Nestmulde, dann wird sie meist zum Nestbau angeregt. Anders als die meisten Prachtfinken, die Halm für Halm ins Nest tragen und einbauen, sammeln Kanarienhennen so lange Nistmaterial und schieben es mit der Zunge in den hinteren Schnabelwinkel, bis sie mit einem ganzen Büschel im Schnabel zum Nest fliegen.Bald wird man beobachten, wie die Henne Nistmaterial in der Nestunterlage ablegt. Mit den Füßen schiebt sie es zunächst von unten an den oberen Nestrand. Mit den etwas abgespreizten Flügeln wird dabei der obere Nestrand festgedrückt. Hierbei dreht sich das Weibchen im Nest und formt so mit ihrem Körper die innere Rundung. Dann erst wird das Material für den Nestboden eingetragen und die Mulde geformt. Zum Schluss wird die Nistmulde oft noch mit kleinen Federchen aus dem Bauchgefieder nachgepolstert. Um ihr Nest fertigzustellen, benötigen die Hennen unterschiedlich lange Zeit. Dies hängt davon ab, wie weit ihre Brutintensität fortgeschritten ist. Ganz emsige fertigen ihr Nest in Windeseile innerhalb weniger Stunden oder eines Tages, andere brauchen etwas länger. Meistens vergehen zwei bis drei Tage, bis das Nest fertig ist.Die Hennen sind ganz unterschiedliche Baumeister. Manche errichten wahre Kunstwerke, andere bauen ein recht unordentliches Nest, das man selbst etwas nachformen kann. Ein schnell gefertigtes schönes und festes Nest kann man auch herausnehmen, wenn der Hinterleib des Weibchens noch nicht so stark angeschwollen ist, dass man in den nächsten zwei Tagen schon mit der Ablage des ersten Eies rechnen muss. Die Henne wird das entnommene Nest bald durch ein Neues ersetzt haben. Das herausgenommene Nest kann man für die zweite Brut benutzen oder ein anderes, weniger geübtes Weibchen damit unterstützen. Manch eine Henne ist nicht so leicht zum Nestbau zu bewegen, obwohl sie mit Nistmaterial im Schnabel suchend umherfliegt. Sie scheint das eingehängte Nistkörbchen gar nicht als solches zu erkennen. Hier muss der Züchter ruhig bleiben, denn ein junges Weibchen hat mit Ausnahme seiner eigenen Kindheit noch nie in seinem Leben mit einem Nest Bekanntschaft gemacht. Auch ältere Hennen scheinen das angebotene Nest öfters nicht zu erkennen. Die Erinnerung an die Brut im letzten Jahr reicht nicht über den Winter hinaus. Der Züchter darf aber darüber nicht verzweifeln, denn mit wachsender Brutlust reift auch der Instinkt einer gesunden Henne, die angebotene Nestmulde zum Nisten anzunehmen.Eine Nestmulde zu erkennen und anzunehmen und dann ein Nest darin zu bauen, sind Instinkthandlungen, die kaum auf Erinnerungen oder einsichtigem Handeln beruhen. Der Nestbautrieb wird während eines ganz bestimmten, für das Fortpflanzungsgeschehen richtigen Zeitpunktes, jedoch während einer nur kurzen Zeitspanne durch den Körper ausgelöst. Hierbei haben Hormone eine wichtige Steuerungsfunktion. Zur „falschen“ Zeit ist die Henne nicht in der Lage, ein Nest zu bauen. Jede der einzelnen Instinkthandlungen findet sich in der Sequenz des komplexen Verhaltensmusters fest integriert. In dieses programmatische Geschehen greife der Züchter nur so wenig wie möglich ein, er würde fast immer nur stören. Schon beim Nestbau können Störungen auftreten. Trotz eines eingehängten Nestkörbchens beginnt eine Henne, Scharpie ins Badehäuschen zu tragen und versucht im Badewasser ihr Nest zu bauen. Offenbar sagt ihr der etwas geschützte Raum zu, und das Wasser stört vorerst nicht. Leicht kann sie sich dabei durch ihr andauernd nasses Gefieder unterkühlen und erkälten. Hier muss der Züchter schnell eingreifen, das Badehäuschen entfernen und ein Trinkröhrchen mit Wasser anbringen. Mitunter erkennen die Tiere nicht sogleich die ungewohnte, neue Wasserquelle. Ein großes Stück Apfel bringt aber Sicherheit, dass das Pärchen keinen Durst leiden muss. Ist das Nest zu locker gebaut, dann kann mitunter das Weibchen die Eier zu tief in das als Nistmaterial verbaute Scharpie drücken, so dass es sie nicht mehr wenden kann. Hierdurch kann es zum Absterben der Keimlinge kommen. Man kontrolliere daher ab und zu, ob alle Eier gänzlich oberhalb der Nestmulde liegen, glätte diese gegebenenfalls mit der Hand nach oder tausche das Nest gegen ein fest gebautes Reservenest aus. Hierbei kann man sich auch überzeugen, dass kein Ei am Nistmaterial festgeklebt ist, denn es kann ebenfalls nicht mehr gewendet werden. Sollte ein Ei festgeklebt sein, dann darf es nicht mit Kraft losgerissen werden, weil dabei meistens die Schale zerbricht. Die festgeklebte Stelle wird vorsichtig mit einer Nagelschere freigeschnitten, dann wird das Ei herausgenommen, und jetzt erst werden die angeklebten Fäden langsam mit lauwarmem Wasser und einem feinen Pinsel gelöst, um das Ei nach dem Trockentupfen wieder zum übrigen Gelege zurückzulegen.Keine Angst,die Eier sind noch nicht so weit, dass man etwas beschädigt, die Entstehung entsteht erst durch das Brüten.Da bald nach dem Nestbau mit der Eiablage gerechnet werden kann, muss mit einsetzender Bautätigkeit ganz besonders gut gefüttert werden. Ein gutes und vielseitiges Körnermischfutter wird weiterhin in ausreichender Menge gereicht. Zur Versorgung mit Eiweiß und Betacarotin für die Eiproduktion wird morgens und abends Eifutter angeboten, und die notwendige Versorgung mit Mineralien( Grit) und Vitaminen ( Vitacombex V ) erreicht man durch Obst, Gemüse und Grünzeug. Keimfutter ist so schmackhaft für die Vögel, dass es sie zur zusätzlichen Futteraufnahme reizt. Von besonderem Wert sind die Vitamine, die beim Keimvorgang gebildet werden. Als zusätzliche Energiequelle können einige Haferflocken/Matzinger Hundeflocken und Weizenkeime geboten werden, und dazu gestreuter Mohn regelt die Verdauung. Zerstoßene Eierschalen müssen stets zur Verfügung stehen.Wird in der Zeit der Eiablage nicht ausreichend gefüttert, dann werden die körpereigenen Reserven der Henne mobilisiert, wobei sie so geschwächt werden kann, dass sie unsicher brütet oder die geschlüpften Jungen lustlos füttert. Die Gefahr einer Überfütterung besteht zu dieser Zeit nicht, denn die Henne sucht sich vom angebotenen Futter die notwendigen Bestandteile und die richtige Menge aus. Der Hahn setzt allerdings in diesen Tagen zusätzliches Fett an, was aber keinesfalls schadet, wenn er sich später tatkräftig an der Jungenaufzucht beteiligt.Wenn das Weibchen den oberen Nestrand ausgeformt hat, kann versuchsweise der Hahn zugesetzt werden. Meist werden die beiden sich gut verstehen. Jetzt in der Zuchtzeit ist die Henne das dominierende Tier. Sollte man aber heftige Paarungskämpfe beobachten, dann wird der Hahn wieder herausgenommen. Wie wir später sehen werden, herrscht bei der Paarbildung der meisten höheren Tieren Damenwahl, und wir dürfen dies mit Sicherheit auch bei den Kanarien annehmen. Daher mag es durchaus möglich sein, dass der Hahn, den der Züchter einer Henne zugedacht hat, nicht gerade der Gatte ihrer Wahl ist. Lässt man ihn aber in ihrer Nähe, vielleicht nur getrennt durch ein Vorsatzgitter oder hängt seinen Käfig an den Käfig der Henne, dann hat der Hahn genügend Zeit und Möglichkeiten, um die Gunst der Henne zu werben. Meist wird sie dem Charme eines intensiv balzenden Hahnes nicht lange widerstehen können und ihn nach einigen Tagen akzeptieren. Wir erkennen dies daran, dass sie sich nunmehr durch die Gitterstäbe von ihm füttern lässt. Dieses Füttern leitet die Paarbildung ein, festigt die Partnerschaft und versorgt die Henne zugleich mit zusätzlicher Nahrung für das bevorstehende Brutgeschäft. In seltenen Fällen kommt es vor, dass eine Henne auch nach längeren Versuchen nicht bereit ist, den ihr zugedachten Hahn zu akzeptieren. Dauerhafte Unverträglichkeiten mit Gefahren für den Nachwuchs wären die Folge, wenn der Züchter sich jetzt nicht zu einer Umverpaarung entschließen würde.In den Tagen des intensiven Nestbaues fordert die Henne den balzenden Hahn wiederholt zur Begattung auf. Hierbei duckt sie sich nieder, vibriert mit den Flügeln, wölbt ihren Rücken, spreizt die Federn um die Kloake herum ab und hebt zugleich den Schwanz. Auf diese Aufforderung hin befliegt nahezu jeder gesunde Hahn unmittelbar seine Henne. Dass eine erfolgreiche Befruchtung stattgefunden hat, kann man annehmen, wenn der Hahn nach dem Tretakt den Kopf nach hinten legt und leise Jammertöne von sich gibt. Der Hahn befliegt die Henne mehrmals, besonders in den Morgen- und Abendstunden. Um das komplette Gelege zu befruchten, genügt wahrscheinlich ein einmaliger Tretakt. Die hierbei übertragenen Samen bleiben über mehrere Tage befruchtungsfähig. Wenige Tage nach Fertigstellung des Nestes beginnt das Weibchen seine Eier zu legen. Einige Tage, bevor das erste Ei gelegt wird, und besonders am Tag davor, nimmt es vermehrt Futter und insbesondere Kalk auf. Jetzt ist besonders darauf zu achten, dass von allem genügend vorhanden ist, damit nicht die eigenen Energiereserven und die Kalkreserven aus dem Knochenskelett angegriffen werden. Ich habe es mir zur Regel gemacht, neben anderen kalkhaltigen Stoffen stets eine genügende Menge an zerdrückten Schalen von Hühnereiern zu reichen. In diesen Tagen vergrößert sich der Hinterleib der Henne birnenförmig. Ob sie in Kürze ihr erstes Ei legen wird, erkennt der erfahrene Züchter auch an ihrem Verhalten. Am Tag vor der Ablage des ersten Eies nimmt sie vermehrt Flüssigkeit für die Eiproduktion auf, und abends sitzt dann die bisher so agile Henne ganz ruhig mit leicht geplustertem Gefieder auf der Stange, so dass man sich fragt, ob mit ihr eventuell etwas nicht stimmt.In der Regel legt die Henne täglich morgens ein Ei, bis das Gelege voll ist. Oftmals wird auch ein Tag ausgesetzt. Die Gelege können unterschiedlich groß sein. Meist sind es 4-5 Eier. Das Gelege kann aber auch bis zu 7, und in seltenen Fällen 8 Eier umfassen. Das erste Gelege besteht im Normalfall aus vier Eiern, doch kann bei gut konditionierten Weibchen schon das erste Gelege größer sein. In der zweiten Brut kann man meistens größere Gelege erwarten.Kanarienhennen neigen dazu, schon nach Ablage des zweiten oder dritten Eies mit dem Brüten zu beginnen. Nach einer Brutzeit von 13 bis 14 Tagen schlüpfen dann die ersten Jungen und mit einem oder mehreren Tagen Verspätung die Jungen aus den später gelegten Eiern. Da meist schon bald nach dem Schlupf mit dem Füttern der Jungen begonnen wird, sind die zuerst geschlüpften Nestlinge schon recht groß, wenn die Geschwister aus den später gelegten Eiern schlüpfen. Sie drängen sich stets zuerst an den futterspendenden Schnabel ihrer Eltern, so dass sich der Größenunterschied in den folgenden Tagen noch vergrößert, wodurch die zuletzt geschlüpften Jungen im Wachstum weit zurückbleiben, kümmern und schließlich verhungern. Um zu erreichen, dass alle Jungen gleichzeitig schlüpfen und annähernd gleich schnell wachsen, entfernt der Züchter das jeweils frisch gelegte Ei und ersetzt es durch ein Kunstei. Beim morgendlichen Füttern nimmt er das Ei vorsichtig mit einem tieferen Plastiklöffel aus dem Nest. Ein Löffel, wie er zum Dosieren der Kaffeemenge verwendet wird, eignet sich hierfür gut. Das entnommene Ei wird in kleinen nummerierten Schälchen oder länglichen Futternäpfen aufbewahrt, die mit einer weichen Unterlage aus feinem Sand, Scharpie oder auch mit normalem Mischfutter etwa zur Hälfte befüllt sind. Die bereits gesammelten Eier können täglich ein- bis zweimal mit den Fingern gewendet werden.Nach der Ablage des dritten oder vierten Eies, dies variiert von Züchter zu Züchter, werden die Kunsteier aus dem Nest genommen, und das komplette Gelege wird untergelegt. Die Bebrütung beginnt jetzt für alle Eier gleichzeitig, und man kann mit nahezu gleichzeitigem Schlupf der Kleinen rechnen. Es ist günstig, dem Weibchen die unbebrüteten Eier am Morgen unterzulegen, denn dann schlüpfen die Jungen in den Morgen- und Vormittagsstunden, so dass die Eltern noch am Schlupftag die Fütterung aufnehmen können. Abends geschlüpfte Junge müssen dagegen ihre erste Nacht mit dem restlichen Dottervorrat auskommen.Über die Färbung von Vogeleiern, ihre Bebrütung und den Schlupfvorgang hat Egidius (1997) berichtet. Ich möchte seine Schilderung aufgreifen und einige für Kanarien typische Merkmale hinzufügen. Die Eier der meisten Kanarien sind auf hellblauem Untergrund bräunlich gepunktet und gesprenkelt, manche Eier stärker, manche weniger stark. Die Sprenkelung verdichtet sich zum stumpfen Ende des Eies hin. Innerhalb eines Geleges findet sich oft ein vergleichbares Farbmuster, das demnach für jede Henne annähernd charakteristisch ist. Dennoch gleicht kein Ei dem anderen. Das zuletzt gelegte Ei ist daran erkennbar, dass es etwas mehr blaue Farbe zeigt als die vorigen, etwa so, als würde der verbliebene Farbrest noch der Schale des letzten Eies zugesetzt. Ich habe anhand der Form des gelegten Eies schon die Geschlechter vorausgesehen. So waren die länglichen Eier Hähne und die Ovalen Weibchen!I n den Farben und Mustern treten bei Kanarien Ausnahmen auf, wie sie auch bei frei lebenden Finken vorkommen. Die charakteristische Färbung der Vogeleier dientin der Natur der Tarnung und damit dem Schutz des Geleges und ist dem Harzer Roller über mehrhundertjährige Domestikation nicht verloren gegangen.Wie fast alle Vögel bebrüten auch die Kanarien ihre Eier mit der eigenen Körperwärme. Die Hennen besitzen zur Brutzeit einen federlosen Brutfleck an der Bauchunterseite, so dass das vollständige Gelege durch unmittelbaren Hautkontakt auf etwa 38 oC Brutwärme gehalten wird. Obwohl die eigentliche Entwicklung des neuen Lebens im Ei bereits im Mutterleib begann, setzt sie bis zur endgültigen Bebrütung wieder aus. Dieser Zeitraum kann einige Tage, bei anderen Vögeln auch Wochen andauern. Die Keime bleiben über diesen Zeitraum dennoch entwicklungsfähig, das erwachende Leben pausiert gewissermaßen. Sobald das Weibchen beginnt, die Eier zu bebrüten und sie wieder auf 38 oC erwärmt, setzen sich die Entwicklung des Keimes und das Wachstum des im Eiinnern liegenden Lebewesens fort. Was nun in den 13-14 Tagen der Bebrütung geschieht, ist ein Wunder der Natur, denn in dieser kurzen Zeit entwickelt sich aus dem befruchteten Ei ein fertiger, kleiner Vogel.Das Ei besteht aus dem Dotter, dem Eiklar und der schützenden harten Kalkschale. Auf der Dotterkugel, die, an feinen Eiweißschnüren gehalten, im Innern des Eies schwebt, liegt die Keimscheibe. Bei der Bebrütungstemperatur von 38 oC setzen sich die Zellteilungen unentwegt fort, und bald durchziehen zarte Blutäderchen das Eiinnere. In dem noch recht vogelunähnlichen Embryo schlägt schon das winzige Herz und versorgt ihn über die Gefäße mit Sauerstoff und Nährstoffen. Instinkmäßig wendet die Henne in regelmäßigen Abständen die Eier, so dass alle Eischichten annähernd gleichmäßig durchwärmt werden. Hierbei hat es die Natur so eingerichtet, dass die Keimscheibe immer oben liegt, wo sie der Körperwärme der Henne am nächsten ist. Schnell wächst der Jungvogel im Ei heran. Dabei werden systematisch die Stoff- und Energievorräte des Eies für den Aufbau des Vogelkörpers verbraucht.Während des Brütens verändert das Weibchen sein Verhalten. Da es jetzt gut 2 Wochen auf dem Gelege sitzen wird, muss der Bewegungsdrang vermindert werden. Die Henne wird ruhiger und zutraulicher und bleibt auch auf den Eiern sitzen, wenn wir uns ihr dicht mit dem Kopf nähern. Der Kot wird über eine längere Zeit in der Kloake gesammelt und dann in größeren Ballen abgesetzt, wenn die Henne das Gelege zur Futteraufnahme verlässt.Etwa eine Woche nach Brutbeginn können die Eier geschiert, durchleuchtet werden, nötig ist dieses jedoch nicht. Zum Schieren werden die Eier vorsichtig aus dem Nest genommen und vor eine Lichtquelle gehalten oder mit einer kleinen Schierlampe durchleuchtet. Befruchtete Eier sind dunkel, während die unbefruchteten Eier wie frisch gelegte durchscheinend geblieben sind. Erfahrene Züchter erkennen befruchtete Eier schon im Nest. Zeitig im Frühjahr, meistens bei den ersten Bruten im Jahr, wenn sich bei den Hähnen die Geschlechtsreife erst einstellt, oder das Pärchen noch nicht ausreichend harmonisiert, kann es zu Schiergelegen kommen. Selbst wenn der Hahn die Henne beflogen hat, ist dies noch kein sicheres Zeichen, dass auch eine erfolgreiche Befruchtung stattgefunden hat. Wenn man beim Schieren feststellt, das das Gelege unbefruchtet ist, sollte man nicht sogleich eingreifen und das Nest mit dem Schiergelege entfernen. Um das Pärchen nicht aus dem Brutrhythmus geraten zu lassen, lässt man die Henne über die Normalzeit von 13-14 Tagen weiterbrüten und entfernt dann das Nest und die Eier. Die Vögel nehmen es nicht übel und werden nach einigen Tagen, wenn wieder ein leeres Nistkörbchen und Nistmaterial angeboten wird, einen erneuten Brutversuch starten. Auch in der Natur kommt es zu Nachgelegen, wenn das Gelege einem Räuber zur Beute fällt. Unbefruchtete Eier kommen auch bei frei lebenden Finkenvögeln vor. Mir ist allerdings nicht bekannt, ob die Eltern sie einige Tagen nach dem Schlupf ihrer Jungen aus dem Nest werfen,ich glaube eher sie verbleiben im Nest.Den brütenden Weibchen reiche man ein gutes Körnermischfutter, aber nur mäßig Eifutter, Keimfutter und Grünes und verzichte auf Hanf. Mancher Züchter bietet in dieser Zeit nur Rübsen an. Hierdurch soll erreicht werden, dass der oft beobachtete Trieb des Pärchens, vorzeitig eine neue Brut zu beginnen, noch bevor die ausgeflogenen Jungen futterfest sind, ein wenig zu vermindern. Für mich kommt diese einseitige Fütterung nicht in Frage.Während der Brutzeit ist es ratsam, ein Badehäuschen anzuhängen, da hierdurch die Luftfeuchtigkeit im Zuchtraum ausreichend hoch bleibt und die Tiere nach Bedarf baden können. Das am feuchten Gefieder haftende Wasser trägt optimal zur Schlupfvorbereitung bei, da die Eischale durch die feuchte Wärme porös wird, wodurch den schlüpfenden Jungen das Aufbrechen ihrer Umhüllung erleichtert wird. Während die Henne badet oder Futter aufnimmt, kann das Gelege schon etwas abkühlen. Sorge ist deshalb nicht angebracht, da ein zwischenzeitlicher kurzer Temperaturabfall durchaus den natürlichen Bedingungen entspricht und den Keimlingen nicht schadet. Nach kurzer Zeit wird das Weibchen wieder auf das Gelege zurückkehren. Es passiert mitunter, dass ein aufgeschrecktes Weibchen fluchtartig vom Nest fliegt, wobei ein Junges herausfallen kann. Es liegt dann auf dem Käfigboden und erkaltet langsam, da wenige Tage alte Jungvögel ihre Körpertemperatur noch nicht regulieren können. Die Eltern können dem Kleinen nicht helfen. Sie betrachten nur die Jungen im Nest als ihren Nachwuchs, den sie füttern und wärmen, nicht aber ein kleines Häuflein Unglück am Boden. Wenn der Züchter das herausgefallene Junge noch rechtzeitig innerhalb von ein bis zwei Stunden bemerkt, kann er es ins Nest zurücklegen, wo es sich in der Nestwärme häufig und schnell wieder erholt, ansonsten ist es verloren. Solch ein Unfall passiert aber Gottseidank nur selten, denn die Weibchen sind im allgemeinen sehr vorsichtig, wenn sie das Nest verlassen. Im Alter von 8-10 Tagen, wenn die hervorsprießenden Federn schon größere Teile des Körpers bedecken, setzt die Regulation der Körpertemperatur ein. Zu diesem Zeitpunkt ist ein Jungvogel, der von den Geschwistern aus einem zu engen Nest gedrückt wurde oder aus einem anderen Grund aus dem Nest gefallen ist, in vielen Fällen auch nach mehreren Stunden noch zu retten.Nach 6-7 Tagen Nestlingszeit ist die Zeit des Beringens gekommen. Hier wird der Ring zunächst über die drei Vorderzehen gezogen, die Hinterzehe wird am Bein nach hinten angelegt, der Ring vorsichtig weiter hinübergeschoben , und dann wird diese Hinterzehe wieder durchgezogen. Aber Kontrollieren sie dann ob der Ring evt. noch abfallen kann. Ohne Ring ist der Vogel später für die Zucht nicht zu gebrauchen, da die genaue Herstellerangabe verloren gegangen ist. In den nächsten zwei Tagen immer öfter genau nachschauen. So manches "Alte" Weibchen sieht diesen Fußring schlicht als Fremdkörper an und möchte diesen auch aus dem Nest entfernen. Sehr oft hängt dann das Jungtier mit dran und landet auf der Erde, wo es dann unweigerlich nicht gefüttert würde! Ohne Hilfe des Züchters würde das Tier auf dem Boden sterben! Hier muss das Jungtier angehaucht werden und wieder zurück ins Nest gelegt werden. Ruck-Zuck hat sich das Jungtier erholt und bettelt wieder nach Futter. So ca. nach 16-18 Tagen verlassen die Jungtiere die Nester. Hier muss der Züchter genau aufpassen und die Henne zur 2.Brut mit Scharpie versorgen, damit die Jungtiere nicht gerupft werden. Auch muss beobachtet werden, wie der Hahn sich verhält. In der Regel übernimmt ein guter Hahn nun das Füttern der Jungtiere aus der ersten Brut und begattet seine Henne nebenbei. Vom Gefühl her meint man immer bei der folgenden Brut läuft alles noch schneller. Die Wahrheit ist aber die, das alle Weibchen nun 100% Zuchtreife haben und sofort zur Eiablage kommen ganz ohne Geplänkel.Die Jungtiere werden während der 2. Brut nun vom Hahn in einem Übergangskäfig weiter-gefüttert. Nach ca. 28 Tagen sind sie alle futterfest und können abgesetzt werden. An Futter kann den Jungtieren jetzt alles geboten werden was zur Jahreszeit erreichbar ist. Das ganze Mischfutter (Körner) kann ja mit einer Kaffeemühle erst angeschlagen werden zur besseren Aufnahme. Das Quell/Keimfutter, hier besonders mit geschälten Hafer und Glanz,oder/und allerlei Grünfutter. Das Ei/Aufzuchtfutter sollte langsam gedrosselt und später ganz abgesetzt werden um eine eventuelle Rotleibigkeit zu verhindern. Über den Sommer werden alle Vögel in großen Volieren gehalten. Nach der Mauser,in der Regel von Ende Juli bis Mitte August was ein ganz natürlicher Vorgang ist, werden die Junghähne dann sortiert. Dieses geschieht am besten wie folgt: Singt ein Junghahn in der Voliere spritze ich diesen mit vorgewärmten Wasser aus einer Blumenspritze nass. So landet dieser auf dem Boden und ich kann ihn herausnehmen. Das wäre sonst beim Betreten der Voliere unmöglich weil alle Vögel durcheinander fliegen würden. Diesen Junghahn notiere ich vorerst, ziehe ihm dann einen farbigen Plastikring auf, und erst beim Bestätigen / Studieren in einer separaten kleineren Voliere wird dieses Jungtier als Hahn geführt, und der Plastikring wieder entfernt. Da die Jungtiere im ersten Jahr nur das Kleingefieder abwerfen verläuft die Mauser hier sehr schnell und unproblematisch. Bei den Alttieren muss aber natürlich mehr Obacht gegeben werden. Oft sitzt ein Vogel fast nackt in der Ecke. Hier würde er weder sein Futternapf noch Wassernapf erreichen. Diesem muss ich als Züchter vorbeugen. Gegebenfalls Näpfe in Bodennähe aufstellen. In der Mauserzeit hilft die grüne Gurke, die darin befindliche Kieselsäure stabilisiert das Gefieder und sorgt für einen schnelleren Verlauf. Auch mehr Glanz im Mischfutter beeinflusst den Verlauf der Mauser sehr positiv. Ruhe ist besonders jetzt für die Vögel gut und wichtig. Auch Zugluft ist unbedingt zu vermeiden! Frischluft ist dagegen immer gesund; aber auf keinen Fall Zugluft. Dieses gibt immer große Probleme.

Die Unterscheidung der Geschlechter bei Jungvögeln-(Wer ist was? Wie erkenne ich es richtig!

Etwa ab der 5. Woche nach dem Schlupf-die jungen Kanarien halten sich üblicherweise jetzt in sogenannten Übergangskäfigen oder kleinen Volieren auf, und fressen schon selbsständig Mischfutter und gequetschten Rübsen,wird man von noch leisen Fieptönen und leichten Versuchen des Gesanges sprechen. Dieses sind die ersten Gesangsversuche der Junghähne. Die Tage, an denen sich die ersten Hähne zu erkennen geben, sind für den Züchter mit viel Freude verbunden.Mit Spannung beobachtet der Züchter nun täglich diese Vögel, schließlich will er wissen was er hat! Es gibt viele Anzeichen,zum Beispiel wenn das Auge oberhalb der Schnabellinie ist. Ein untrügliches Zeichen für einen Hahn ist nunmal der Gesang bzw.das Studieren der Hähne. Aber auch die intensivere Farbe am Hals oder im Nacken geben Anzeichen auf einen Hahn.Dadurch erkenne ich meine Junghähne schon im Nest. Wenn solch ein Junghahn im Freiflug erkannt ist, spritze ich ihn mit vorgewärmten Wasser aus einer Blumenspritze nass. Der Vogel landet auf dem Käfigboden,ich kann ihn herausfangen und so notieren, beim späteren Bestätigen des Gesanges wird der Vogel als Hahn geführt. Singende Hähne sind immer das beste Zeichen, dass es sich um einen Hahn handelt, es gibt sicherlich auch "singende Weibchen", diese aber ohne große Touren,meist ist es nur ein mitsingen!Zur Brutzeit sind die Hähne am leicht eingefallenem Bauch und am Zapfen im Bereich der Kloake zu ermitteln, während der Hinterleib der Henne im Brutverhalten birnenförmig anschwillt und leicht gerötet ist. Hier ist kein Zapfen zu erkennen. Zurück zu den erkannten Junghähnen: Es ist besser, wenn sie diese Junghähne von den Hennen trennen und in eine seperate Voliere; wenn möglich auch in einem anderen Raum unterbringen.Hier können die Junghähne dann ihre Gesangsentwicklung ganz ungestört zur Vollendung bringen. Nur so kann ich gute oder sehr gute Ergebnisse erzielen. Das ist die Vollendung des Zuchtjahres. Ein sogenanntes Trainingsregal können wir in jedem Zimmer aufbauen, welches die Gesangskästen aufnimmt. Es geht aber auch in den Ausstellungskäfigen ganz gut. Licht und Temperatur müssen aber immer steuerbar sein. Die Junghähne sollten aber nie länger als 1 Woche trainiert werden.

Das Trainieren der Junghähne bis zur Meisterschaft:

Alle Junghähne welche an Meisterschaften teilnehmen, werden zur ersten Meisterschaft ca. Mitte Oktober eingebauert und trainiert. Das Einbauern geht so, dass man die "Singenden" Hähne" aus dem Freiflug einfängt und in die vorgesehenen Einsatzbauer ( Trainingsbauer) setzt. Am besten so, dass Brüder oder nahe Verwandte nebeneinander stehen. Es dauert nicht lange, und die Vögelchen haben sich an diese neue Umgebung gewöhnt und fangen wieder mit dem Gesang an. Von nun an muss ich immer dabei sein, und alle schrägen Töne aussortiieren, was heißt diese Vögel müssen den Trainigsraum verlassen. Nicht das diese sofort verekauft werden, sondern zurück in den Flug. Hier können sie weiter ihren Gesang vorführen. Wenn dieser weiter nicht gut ist muss ich diesen Vogel abgeben. Das kommt nicht häufig vor, ist aber auch nicht ausgeschlossen. Nun muss ich als Züchter anfangen die Jungvögel dahingehend so zu trainieren, dass sie auf Kommando singen, sprich so wie ich mir das als Züchter vorstelle, und wie ich es am besten handeln kann.Wichtig ist hierbei, dass die Vögel zu unterschiedlichen Tageszeiten auch singen! Wenn sie dann noch in einer Kollektion gut mitmachen ist das schon viel Wert. Da der Vogel aber immer singen will, muss ich diesem als Züchter auch enrgegen wirken. Ich kann durch Fütterung, durch Wärme und durch Lichtintensität alle Jungvögel noch beeinflussen. Wenn der Gesang voll da ist, muss ich wieder drosseln, was heißt mit einem grünen Vorhang das Licht brechen. Bei vollem Lichteinfall würde der Vogel ununterbrochen seinen Gesang vortragen, und bald in ein unschöneren Triebgesang übergehen, was wieder heißt für die Prämierung ist der Vogel nicht mehr zu gebrauchen! Oftmals bekommt man ihn wieder hin zur nächsten Meisterschaft, aber dieses braucht Fingerspitzengefühl; was viele nicht haben. Wichtig ist nach jeder Prämierung seine Vögelchen wieder in den Freiflug zu entlassen. Hier darf er sich austoben und baden. Eine Woche vor der nächsten Ausstellung muss er aber wieder in das Trainigsregal. Das bei den Prämierungen immer unterschiedliche Ergebnisse herauskommen ist nicht die Schuld der Vögel, sondern vielmehr die Schuld der Züchter im Umgang mit den Tieren. Der Vogel will immer Singen, er ist so programmiert, nur was dabeii herauskommt ist oftmals nicht die Schuld des Vogels. Viele Fehler werden gemacht, die meisten, dass der Züchter umstellt um noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Das Gegenteil ist oft der Fall, es fehlt an Harmonie. Auch äußere Umstände spielen eine große Rolle, andere Temperaturen, anderes Licht oder auch Störungen vom Züchter.

Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der

Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!